Pour la première fois, un documentaire dévoile certains secrets des mousses végétales, plantes que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons souvent tout. Pourtant les 26. 000 espèces de bryophytes répertoriées à ce jour jouent un rôle essentiel dans la nature. Philippe De Zuttere a voué sa vie presqu’entière à l’étude de ces plantes que sa fondation veut faire sortir de l’ombre.

Parmi les plantes actuelles, les bryophytes sont celles qui ont conservé le plus de caractères des premières plantes ayant colonisé la terre ferme. Les ancêtres de toutes les plantes terrestres, donc des Bryophytes, sont des algues vertes charophycées. Même si certaines structures anatomiques leur permettent de résister à la dessiccation, les Bryophytes sont encore extrêmement dépendantes des milieux humides, ou en tous cas d'une hygrométrie minimale.

Pris au sens large, c'est-à-dire celui des classifications traditionnelles, le terme bryophyte s'applique aux trois embranchements de plantes terrestres qui ne possèdent pas de vrai système vasculaire. L'embranchement actuel des Bryophyta ne concerne que les mousses et les sphaignes au sens botanique strict.

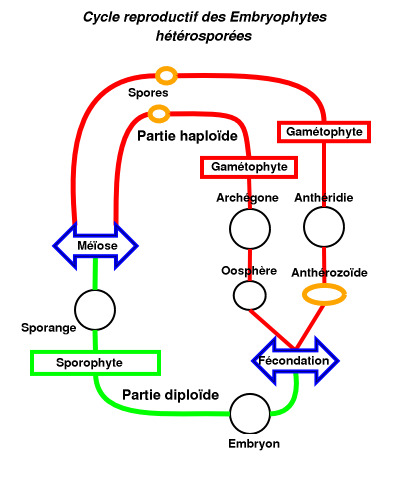

Reproduction des bryophytes

Comme pour toutes les algues et les plantes vertes, on observe une alternance de sporophytes et de gamétophytes, mais, comme pour toutes les Embryophytes, les anthérozoïdes (ou spermatozoïdes) sont protégés par des anthéridies et les oosphères par des archégones (caractères partagés avec les plantes vasculaires).

La fécondation est aquatique (oogamie), les anthérozoïdes (ou spermatozoïdes) ciliés doivent trouver un moyen de rejoindre les oosphères. L'embryon qui en résulte est nourri et protégé par le gamétophyte (matrotrophie). Le sporophyte ne devient jamais indépendant de celui-ci. Le gamétophyte haploïde est donc le stade dominant sous lequel se rencontre la plante. Les spores sont entourées d'une paroi contenant de la sporopollénine qui les protège au cours de la dissémination.

On a encore peu de connaissances sur la diversité fongique associée aux bryophytes. Mais quelques études basées sur la biologie moléculaire ont montré qu'elle était importante.

Par exemple, en forêt boréale les bryophytes se montrent très résistantes au froid et capables de se nourrir sur des sols gelés tout ou partie de l'année. Les champignons les y aident. Il existe au nord du Canada « un ensemble écologiquement et phylogénétiquement diversifié de champignons associés aux parties vivantes de 3 bryophytes abondantes et largement distribuées (...),les Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. in B.S.G., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. et Polytrichum commune Hedw » ; Au moins 158 espèces de champignons leur sont associées dans la région étudiée. Ces champignons appartiennent surtout à l'embranchement des Ascomycota (62,8 % des cas), et à la subdivision des Basidiomycota (32% des cas), parfois des Chytridiomycota (considérés comme les ancêtres de tous les autres champignons (3,9% des cas) et rarement aux Glomeromycota (1,3 % seulement des cas, bien que ces champignons soient très fréquemment associés aux plantes supérieurs).

Les principaux ordres concernés étaient dans cette région les Hélotiales (18,6 %), les Agaricales (11,5 %), les Chaetothyriales (9,6 %) et les Tremellales. L'association la plus souvent repérée était l'agaric Entoloma conferendum avec Lophodermium piceae (Fckl.) Hoehn. comme endophyte associé. D'autres taxons avaient des affinités avec des Hélotiales du genre Hyphodiscus ou avec plusieurs basidiomycètes mycorhiziens. La plupart (72,2 %) des taxons de champignons endophytes n'ont été trouvés qu'une seule fois dans cette étude. De plus, très peu de champignons étaient associés avec l'ensemble des 3 bryophytes étudiés, ce qui indique une diversité d'associations très large et peut être certaines spécificités, qui restent à explorer.

Habitats et répartition

Capables de tirer leurs nutriments de l'air et des aérosols, ces bryophytes sont ubiquistes, hors milieu marin et milieux très froid ou extrêmement aride.

De nombreuses espèces vivent sur le sol, d'autres sont saxicoles (ou devenues muricoles) ou épiphytes.

Cycle de vie

- La plus grande partie du cycle de vie s'effectue sous la forme de gamétophytes mâles ou femelles (en rouge). Dans certains cas, en particulier chez les anthocérotes, les gamétophytes sont bisexués et nourrissent alors de nombreux sporophytes.

- L'eau est indispensable au moment de la fécondation pour que les anthérozoïdes (ou spermatozoïdes) ciliés puissent atteindre les oosphères.

- Après la fécondation, l'embryon matotrophe est porté par le gamétophyte femelle et donne un sporophyte souvent formé d'une soie et d'un sporange (en vert).

- Le sporange libère des spores mâles et femelles (sauf dans le cas des gamétophytes bisexués) qui, chez les mousses essentiellement, se développent sous forme de protonéma avant de produire les gamétophytes.

- Les stades mobiles (en jaune) sont principalement les spores pour lesquelles les mousses ont développé des mécanismes assurant leur dispersion (capsule explosive des sphaignes, fentes de déhiscence des andréales, péristome des vraies mousses) et les anthérozoïdes (ou spermatozoïdes) avant la fécondation.

- Les bryophytes peuvent se multiplier de façon végétative par fragmentation. Certaines hépatiques ont développé des structures spéciales dispersant des «propagules». Des structures particulières existent aussi chez certaines mousses.

Bryophyte, Environnement et pollution...

Les bryophytes, et les mousses en particulier tirent l'essentiel de leur nourriture de l'air et des nutriments apportés par la pluie ou les dépôts de particules.

Ils jouent à ce titre un rôle important dans l'épuration de l'air, mais aussi en matière d'accumulation de certains polluants (métaux lourds et radionucléides

notamment). Ce sont aussi des organismes pionniers important dans les processus de résilience écologique.

Les espèces les plus sensibles aux polluants acides et aux pesticides véhiculés par l'air et les pesticides ont parfois disparu de tout ou partie de leur habitat naturel. Certaines espèces pourraient être considérés comme des bioindicateurs, en matière de qualité thermohygrométrique de l'air notamment. De par leur résistance naturelle à de nombreux polluants ils ne font pas de bons bioindicateurs de pollution, mais comme bioaccumulateurs, ils peuvent permettent de cartographier la pollution présente et d'un passé récent. On les a utilisé par exemple pour cartographier des pollutions par le plomb ou le cadmium.

Source :